Por WALTER MIGNOLO / LITERATURA

Conocí a Alanna Lockward alrededor del 2009, quizás poco antes o poco después. Primero por intercambio de mensajes electrónicos. Fuimos puesto en contacto por la artista y activista serbia, residente en Berlín, Tanja Ostojic. En mayo del 2011 fue invitada a Duke University para participar en el taller y exhibición “Estéticas Decoloniales”, en el cual también participó Tanja Ostojic. Me fui enterando de a poco de sus múltiples talentos: escritora, bailarina en un momento de su vida, curadora y fundadora del fascinante Art Labour Archives. El año siguiente, mayo del 2012, fui invitado a Berlín donde Alanna lanzó su primer evento BE.BOP 2012 (Black Europe Body Politics 2012). Ahí me fui enterando también de cuanto Alanna estaba involucrada en la cuestión afro-dominicana-haitiana, afro-europea y africana, principalmente con Namibia.

Entre tanto alboroto cayó primero en mis manos el manuscrito de Marassá y la nada y al poco tiempo, la versión impresa. Marassá y la nada es la obra primeriza de una escritora ya formada. Es como si fuere su segundo o tercer libro. Una escritura escueta, precisa, sobria y a la vez compleja. Sentía en su lectura el rumor de un existencialismo caribeño a la vez que femenino. Y ahora, otra vez, cae entre mis manos otra sorpresa de Alanna: sus escritos periodísticos principalmente entre 1994 y 1998 (escritos en la isla), retrospectivamente extendidos a 2014 (escritos en Berlín).

Los textos nos ofrecen una ventana a la isla hacia finales del siglo XX. Racismo y generismo [1] campean por estas páginas. Pero no sólo eso, cuestiones políticas y económicas, así como las políticas migratorias que afectan a las trabajadoras sexuales y a los trabajadores manuales. Los textos trazan también un mapa que trasciende la isla y recorre sus conexiones con Miami y con México. Vistas en el marco de la historia larga desde que un tal Cristóbal Colón, de Liguria, creyó haber llegado a las “Indias” las situaciones bosquejadas en el libro están conectadas por un tema, mejor una lógica, que recorre los quinientos años de un “desvío” en y de la historia europea que terminó afectando e interfiriendo, hasta hoy, en el resto del planeta: la colonialidad.

Para quien conozca el personaje, colonialidad navega y campea en estos escritos. Claro, en aquel entonces Alanna no empleaba ni reflexionaba a partir del concepto, el cual hoy es evidente en las tres versiones de BE.BOP 2012, 2013, 2014. No obstante, es a menudo el caso que nos descubrimos en conceptos que no conocíamos pero que en nuestros andares cotidianos ya estábamos preparados para “descubrirlos”. Es lo que le ocurrió a Monsieur Teste cuando descubrió que hablaba en prosa.

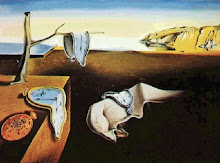

¿Y en qué consiste la colonialidad? Es el lado más oscuro de la modernidad, se suele decir. Se dice también metafóricamente que la colonialidad tiene sus semejanzas con el inconsciente en el psicoanálisis: no se ve pero nos manipula. Y es también equivalente, metafóricamente, a la plusvalía en los escritos de Marx: no se ve, pero trabaja. En el primer caso el insconsciente se agazapa, pegado como una garrapata e invisible, al consciente. En el segundo, la plusvalía se disfraza haciéndonos creer que el salario es equivalente a la fuerza de trabajo. La colonialidad se esconde bajo la retórica luminosa de la modernidad. La palabra “modernidad” nos entrega siempre el espejismo y la promesa. No nos muestra la “colonialidad” puesto que la colonialidad nos sitúa en el descontento y el desierto. Si leemos cada una de las piezas aquí recogidas con estas premisas en mente, veremos que el descontento y la promesa son las dos caras de la misma moneda.

El racismo y el generismo, como lo vivimos y discutimos hoy, son los dos pilares de la colonialidad. Se suele contra-argumentar que “racismo” siempre existió y que también “generismo”. Sin duda en todas las culturas conocidas el ordenamiento social demanda la distribución de tareas entre los cuerpos que regeneran la vida, el cuerpo que se duplica durante nueve meses gestando la fecundación de un nuevo cuerpo, y el cuerpo que no está biológicamente formado para esta tarea. Pero hay una gran diferencia entre todas las organizaciones culturales (civilizaciones si queremos) existentes en el planeta hasta 1500 y la formación histórica que hoy identificamos como Civilización Occidental. Y esta diferencia es la siguiente: en ninguna de las culturas o civilizaciones anteriores a 1500 el ordenamiento social estaba ligado al tipo de economía que surgió a partir de 1500 y que desplazó el peso político-económico del Mediterráneo al Atlántico. Ese tipo de economía consistió en invertir el excedente para incrementar la producción y también las ganancias. En la filosofía liberal y marxista este tipo de economía recibe el nombre de “capitalismo”.

En otro vocabulario, el del proyecto modernidad/colonialidad, hablamos de “colonialidad económica”. La colonialidad económica no consiste solamente en transacciones de explotación del trabajo, apropiación y expropiación de tierras, producción y distribución de mercancías. Consiste también en la formación e intensificación de un emocionar que domina el razonar y poner las mercancías primero y las vidas humanas en segundo plano. Si reflexionamos sobre esta simple formulación entendemos, en el amplio marco de la modernidad/colonialidad, tanto el emocionar de Arístides como las consecuencias raciales y sexuales que transitan en las poblaciones para las cuales, hoy más que nunca, el estado y la economía no están a su servicio sino, al revés, las poblaciones están al servicio del estado y la economía.

Los relatos y situaciones descritas por Alanna en este conjunto de artículos periodísticos surgieron de una intuición que, en ese momento, no tenía todavía una teoría decolonial que la respaldara. Pienso también que la alegría con que Alanna se reencuentra con estos artículos es, en gran parte, porque la Alanna de hoy se encuentra en una dimensión teórica que, en aquel momento, germinaba ya en su intuición de dominicana, conectada con lo afro —que le permitía entender los avatares de Haití, desde su formación como estado independiente así como también las injusticias de la dominación sexual.

Si la colonialidad es el lado oscuro de la modernidad, la decolonialidad es la esperanza. Es la decolonialidad quien nos revela que la modernidad de las promesas y las promesas de la modernidad ocultan siempre el descontento de la colonialidad. El descontento surge de la humillación de las clasificaciones que establecen jerarquías raciales y sexuales, y también nacionales. El estado-nación, en todas partes y desde el Siglo XVIII, fue una institución moderna que se fundó sobre la colonialidad: las vidas nacionales son siempre más valiosas que las vidas no nacionales. La “nacionalidad” se sobrepone a la “humanidad”.

De esa manera, se crean “vidas desechables” (racializada, sexualizada y nacionalmente). La toma de conciencia de que modernidad/colonialidad es una máquina de producir injusticia, nos lleva a la decolonialidad. La colonialidad genera heridas coloniales, humillaciones. La decolonialidad nos sitúa en la sanación de esas heridas y en la afirmación y el autorrespeto. La decolonialidad es liberadora y revolucionaria en la medida en que nos ofrece la opción de desprendernos de jerarquías que no son ontológicas sino ficciones moderno/coloniales. Desprendernos de esos espejismos es una tarea cotidiana y a todos los niveles. “Un Haití dominicano” contribuye a esta tarea en la medida en que nos invita a emocionar de una manera u otra las relaciones entre las dos partes de la isla.

Walter Mignolo

Semiólogo, director del Center for Global Studies and the Humanities, Duke University Durham, Carolina del Norte, 31 de agosto, 2014.

En síntesis

Si el racismo consiste en la clasificación y devaluación de etnicidades, el generismo consiste en la clasificación y devaluación de sexualidades. Racismo y generismo forman nuestras emociones que luego nos dictan nuestros razonamientos para justificar o denostar tales clasificaciones.